2021.05.03

書く所を持っていないので、この話題はちょっと異質なのですが、せっかく作業したのでここに書いておきます。お安い1chのオシロスコープ(DSO Shell, DSO150)の使い方と、若干の改造の記録です。改造は自己責任でお願いします。

オシロスコープの使い方

そもそもオシロスコープとは、電気回路やコンピュータの動作を確認するために、プローブで測定される電圧の変化を表示するものです。電圧の変化を画面に表示する時に、電圧変化がある条件を満たすことにより描画することができます。条件は、電圧のしきい値(スレショルド)と、電圧の変化の向き(立ち上がり か 立ち下がり)を設定することができます。条件を満たすことをトリガーがかかると言います。(私は)

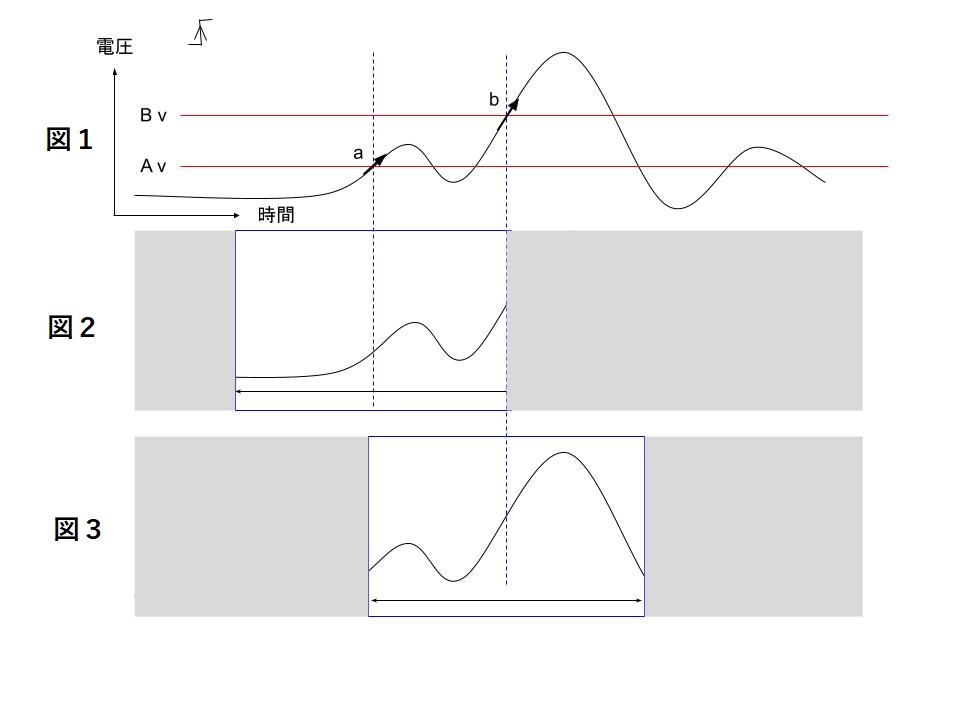

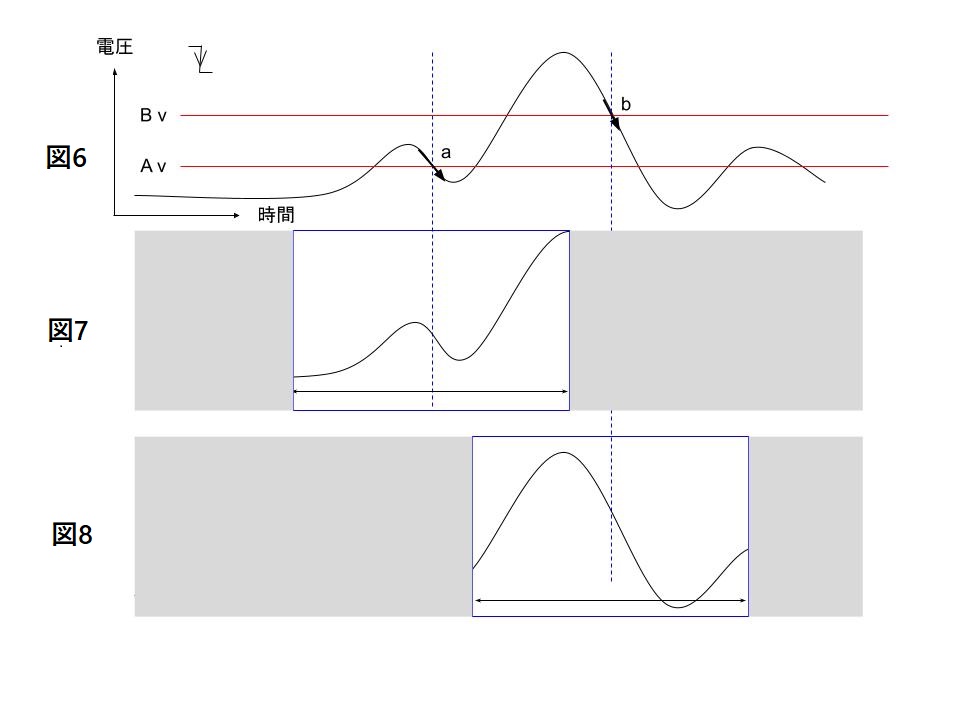

下の図1のように電圧が変化しているものとします。電圧の変化の向きを立ち上がり、↑の方向とします。しきい値(スレショルド)をAの電圧とすると、a の位置で電圧の変化が条件を満たし、図2が表示されます。同様に、Bの電圧とすると、b の位置で電圧の変化が条件を満たし、図3が表示されます。

下の図4のように電圧が変化しているものとします。電圧の変化の向きを立ち上がり、↑の方向とします。しきい値(スレショルド)をAの電圧とすると、a の位置で電圧の変化が条件を満たし、図5が表示されます。同様に、Bの電圧とすると、b の位置で電圧の変化が条件を満たし、図6が表示されます。

DSO150の使い方

DSO150とは、筐体を見てもどこにも書いていません。中を開けて基盤を見ると書かれています。

プローブは上の面のBNCコネクタに接続します。同梱されているのはワニ口クリップのプローブでした。とりあえず、赤をやはり筐体上面の1kHzと書かれている金具に接続します。黒は何も接続しません。ディスプレイに1kHzの矩形波が表示されます。

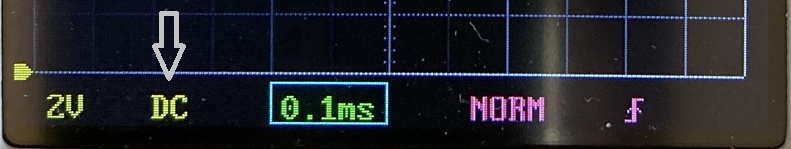

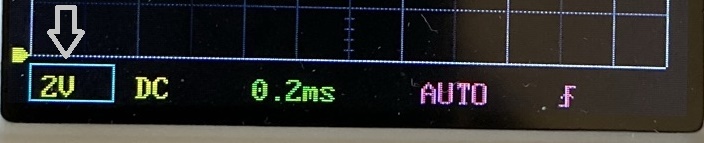

同じ面に、AC,DC,GNDと刻印されたスイッチがあります。(私はこれを壊しました)ACを選択するとプローブの入力にコンデンサを介して、直流分がカットされます表示されます。DCはダイレクトに表示されます。とりあえずDCとしておきます。DCであることは画面に以下のように表示されます。

4つのボタンとADJと書かれた1つのノブで操作します。4つのボタンは何を操作するか(パラメータ)を選択します。ノブはそれぞれの左右へ回すことで値増減します。それぞれのボタンは、1回押し。2回押し(TRIGGERは3回押し)それぞれで違うパラメータを選択します。

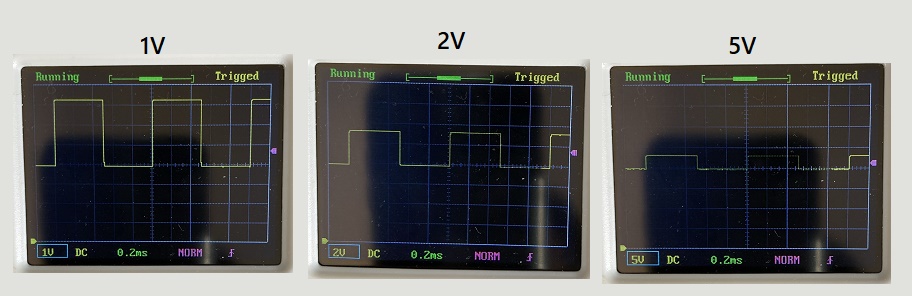

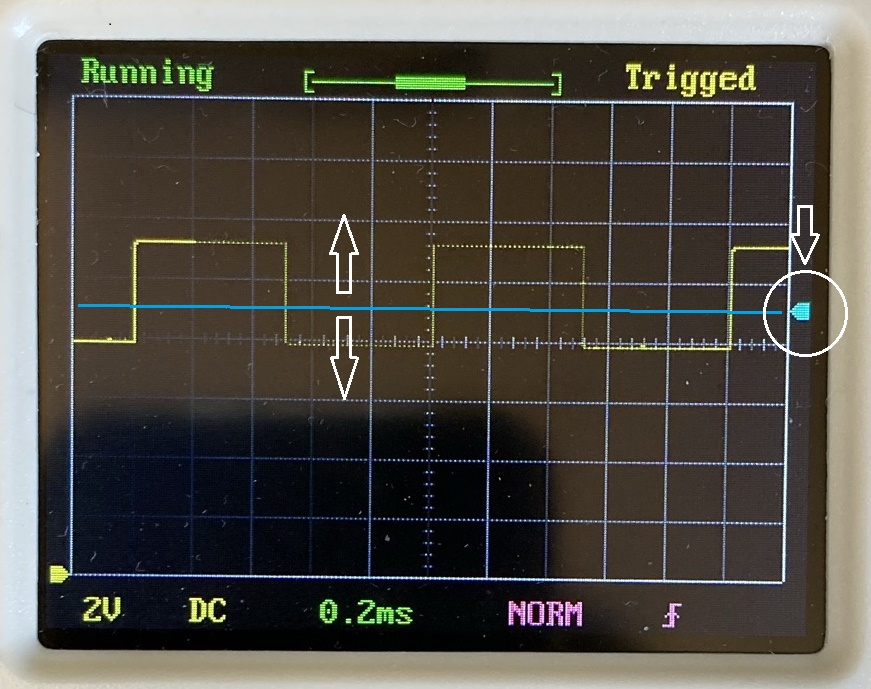

- V/DIVを一回押すと横軸の間隔を何Vにするかを決定します。画面下の写真では2Vのところが青い枠で囲まれます。横線の間隔が2Vを示しています。この状態で、左へ回すと値が小さくなります。表示波形は拡大します。この状態で、右へ回すと値が大きくなります。表示波形は縮小します。真ん中の2Vの描画から、波形の振幅は、横軸2目盛り半くらいですので、3Vくらいと読み取れます。

- V/DIVをもう一度押すと波形(黄色い線)のオフセット(グランドの位置)を調整します。上で青い枠が消えています。横軸右へ回すと黄色い線が上へ、左へ回すと黄色い線が下へ移動します。

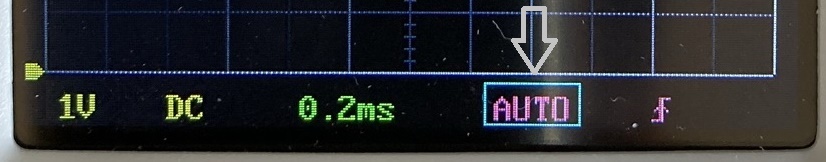

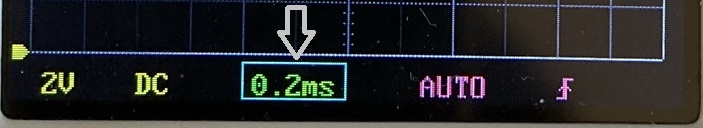

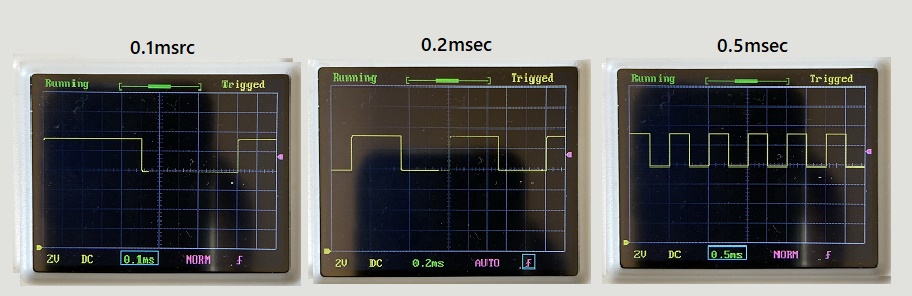

- SEC/DIVを一回押すと縦軸の間隔を何secにするかを決定します。画面下の写真では1secのところが青い枠で囲まれます。縦軸の間隔が1secであることを示しています。この状態で、左へ回すと値が小さくなります。表示波形は時間軸が拡大します。この状態で、右へ回すと値が大きくなります。表示波形は時間軸が縮小します。真ん中の0.2msecの描画から、波形の周期は、6目盛りくらいですので、1msecくらいと読み取れます。周期が1msecですので周波数はその逆数1kHzです。

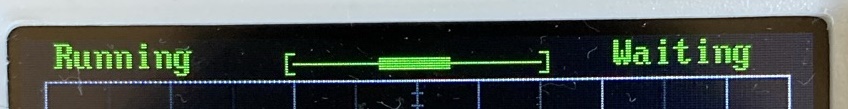

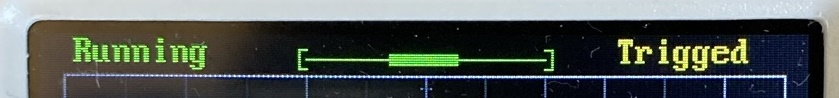

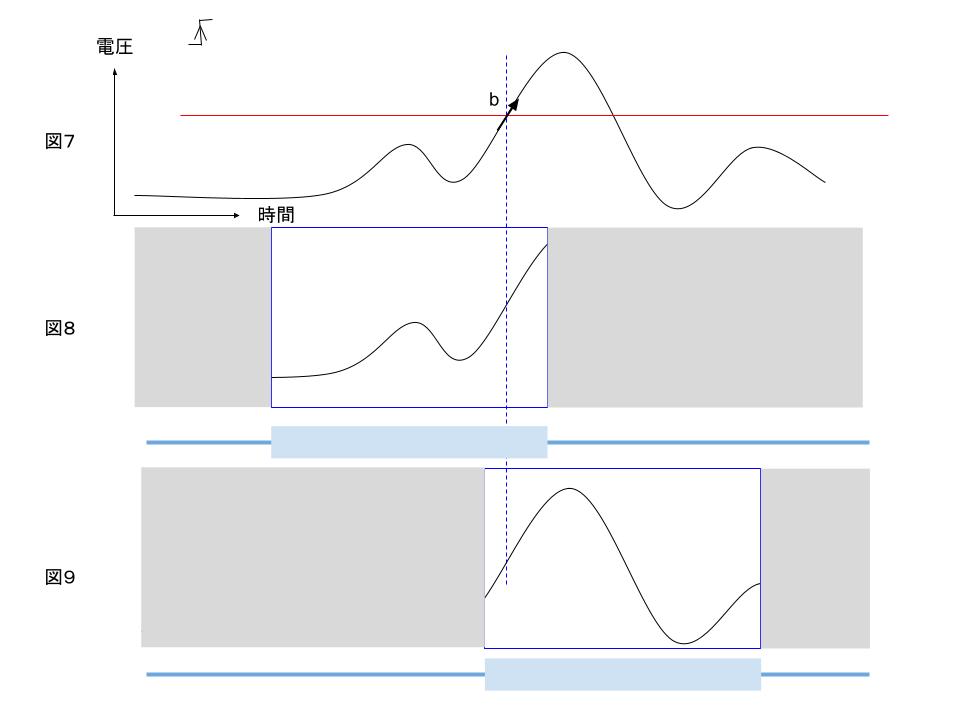

- SEC/DIVをもう一度押すと波形の表示が、蓄えている波形メモリのどの位置かを決めます。オシロスコープでは、トリガー位置を中心として、その前後の波形をメモリしています。画面の上の線が蓄えているメモリの長さで、中央の緑の長方形が実際に表示している位置を表しています。

図7のようにbの位置でトリガーがかかったとします。長方形が左に寄れば、図8のように画面が切り取られて表示されます。長方形が右に寄れば、図9のように画面が切り取られて表示されます。 - TRIGGERを押すと、AUTOの文字列が青い枠で囲まれます。この状態でオシロスコープの動作モードを選択することができます。

"AUTO"はフリーランのモードです。トリガーに関係なく、描画が更新されます。

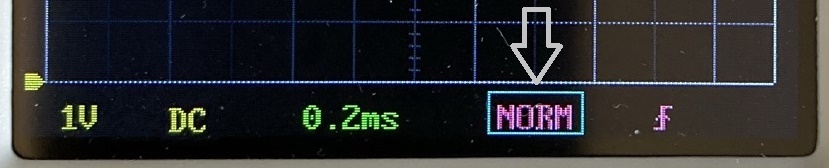

"NORM"は、入力がトリガー条件を満たした時、トリガーがかかり画面が更新されます。トリガーがかかる度に連続更新します。

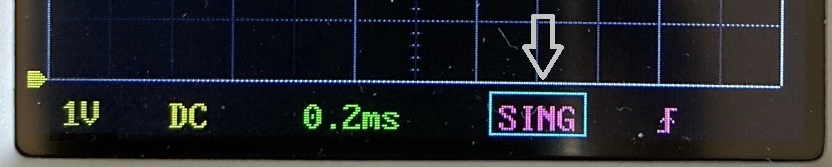

"SING"は、シングルの略で、入力がトリガー条件を満たした時、一回だけ描画が更新され、その後は更新が止まります。左上に"HOLD"と表示されます。

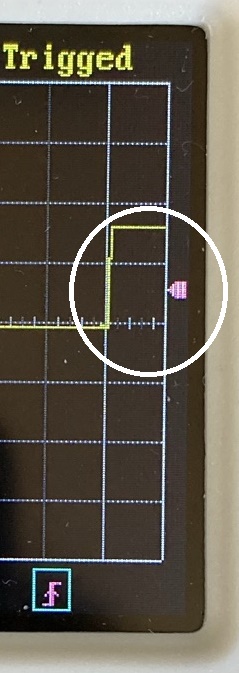

- TRIGGERをもう一度押すと、トリガーの条件のうち、しきい値を増減することができます。画面上の右端のピンク色の三角が青色に変わり、ノブを回すと上下に移動します。

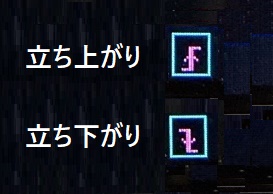

- TRIGGERをもう一度押すと、しきい値の傾きを決めることができます。上向きの矢印は値が大きくなる方向でトリガーがかかり、下向きの矢印は値が小さくなる方向でトリガーがかかります。

- OKボタンは、オシロスコープの状態を変更します。OKボタンは、ホールドの状態であればRunningに変更します。Runningであれば、ホールドの状態にします。

"Running": 動作状態

"Waiting" :トリガー待ち

この状況は"AUTO"以外では画面再描画は行われません。"NORM", "SING"ではトリガーがかかってはじめて再描画が起こります。

"Running": 動作状態

"Trigged" :トリガーあり

"NORM"ではトリガーがかかる度に再描画が起こります。

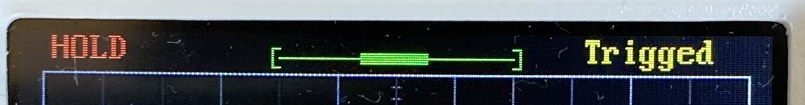

"HOLD": ホールド、再描画しません。

"Trigged" :トリガーあり

"SING"でトリガーがかかり、止まっている状態です。

電源を電池に

9Vの006p電池で動作するとの記事がありましたので、やってみました。 パネルに小さい穴を開けて、電池ホルダーを通し2箇所はんだ付けします。 結果、動作しました、が改造は自己責任でお願いします。

壊れたスイッチを修理

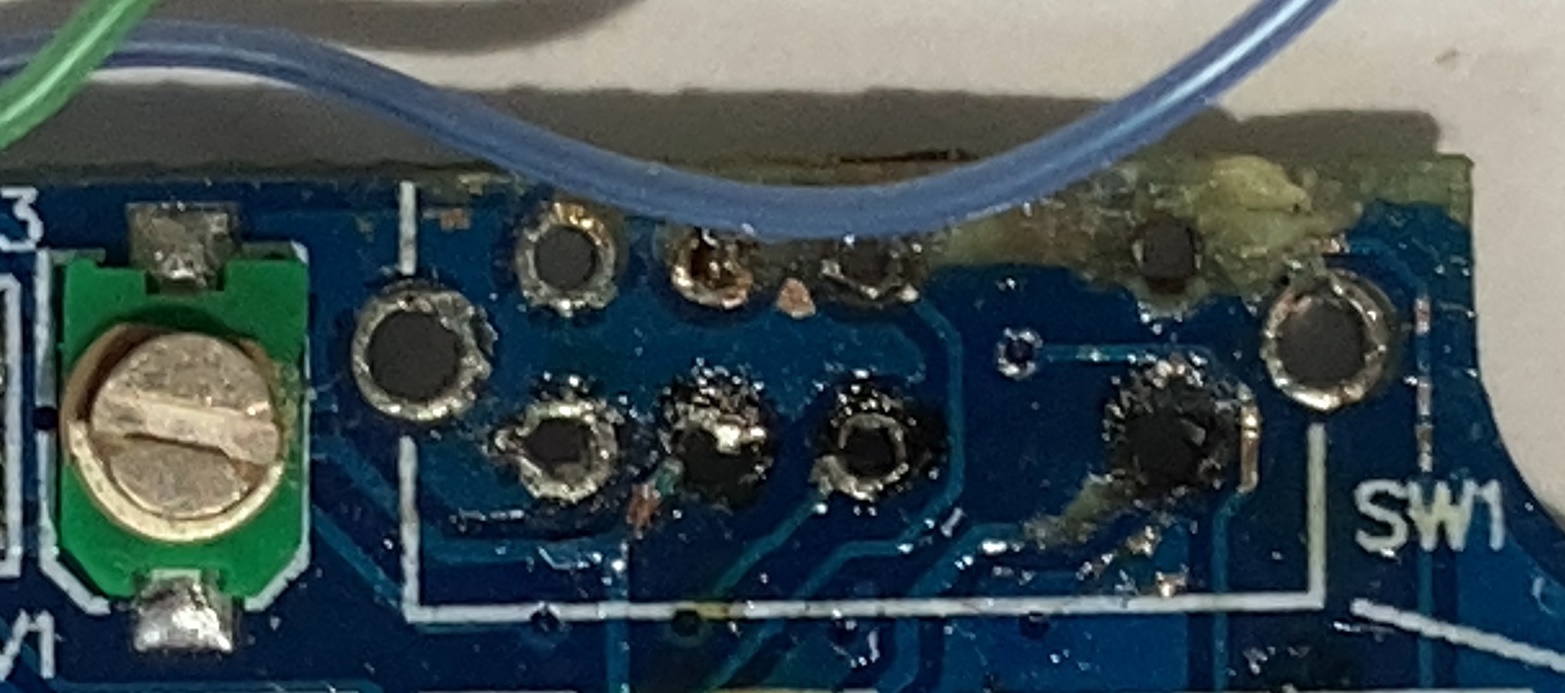

アナログ基盤のSW1と書かれたスイッチのパターンを壊してしまい、スイッチが効かなくなってしまいました。下の写真でパターンがボロボロになっているのがわかるかと思います。

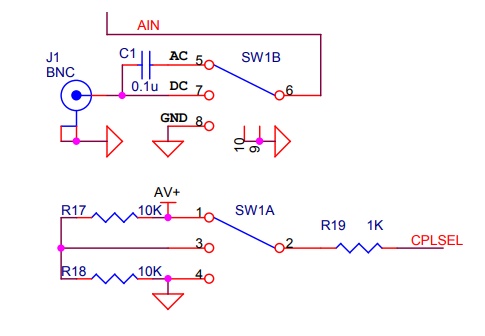

まず、このスイッチが何をしているスイッチなにかを調べます。回路図はこちらを参照しました。JW1BはBNC入力を、そのままDCとして後段のAIN(測定のための端子)に接続するか、コンデンサーC1を介してACとしてAINに接続するかを決めています。JW1Aは、画面上に表示する"AC", "DC" という文字列を変更するために使われています。実際にはCPLSELにかける電圧を変更しています。ACの時は+AV, DCの時は+AV/2 の電圧がCPLSELにかかります。

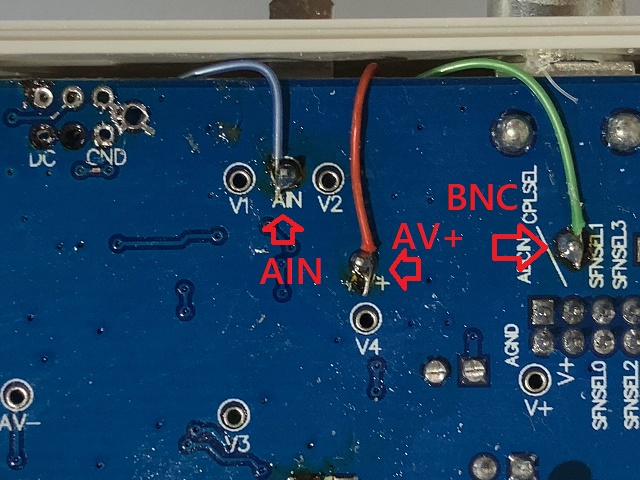

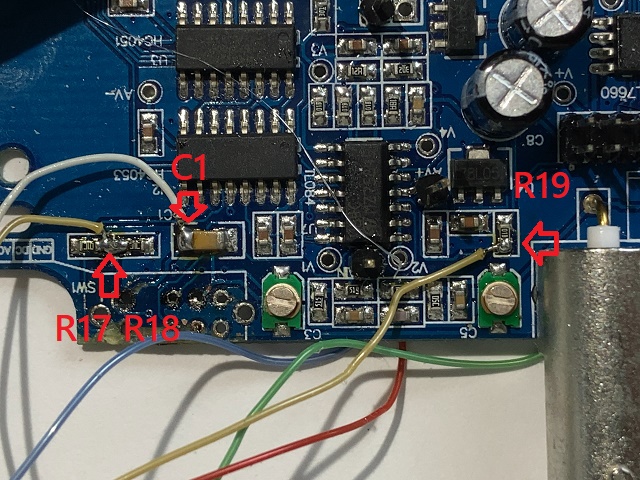

基盤から、1. BNCの出力、 2. C1の出口、3. AVIN、 4. CPLSELにつながっているR19の出口, 5. R17の10KとR18の10Kの間、6. AV+、の6つの場所を探します。1. BNCの出力、3. AVIN、6. AV+の3つはアナログ基盤の裏面から見つけることができます。

残りの3つは部品面から見つけることができます。2. C1の出口、 4. CPLSELにつながっているR19の出口, 5. R17の10KとR18の10Kの間

6つの箇所から線材を引き出し、2連のスイッチに接続しました。