MIDIを切り口にArduinoの使い方を紹介します。 MIDIを使っていない、Arduinoを使った電子工作の記事もありまがご容赦下さい。 記事は次ような私の持っているArduinoを使って試して書いています。

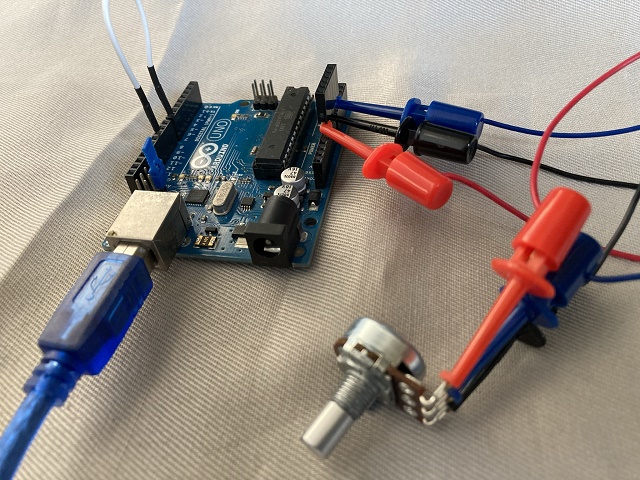

- Arduino UNO R3 ATmega328P amazon link

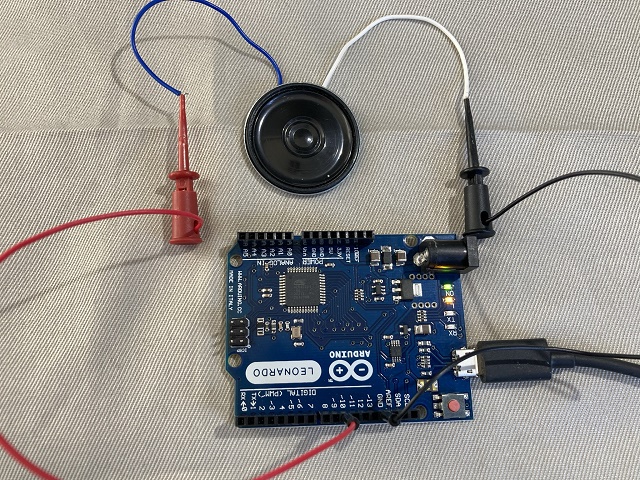

- Arduino Leonardo ATmega32u4 amazon link

- Arduino Micro ATmega32u4

- Pro Micro ATmega32u4 amazon link

- Arduino Nano ATmega328P amazon link

- MKR1000 SAMD21 Cortex®-M0+ 32bit low power ARM MCU amazon link

- Trinket ATtiny85 amazon link

注:

・Arduino MicroはArduino公式、Pro MicroはSparkFunなどのサードパーティ製。CPUは同じ。

インターフェースや電源電圧などPro Microの方が選択子が広い。

・Arduino Micro, Trinketには3.3V版と5V版があります。MIDIの送信のためには5V版を使っておく方が無難です。

・MKR1010はMKR1000の後継。MKR1010はWifiに加えてBluetooth Low Energy (BLE) 対応。

デバイス一覧

これまでに試したことのあるデバイスを一覧にしてまとめておきます。

- Bluetooth 4.0 Low Energy BLEシールド v2.1

- SAM2695 GM音源

- YMZ294 YAMAHA音源

- AD9833 信号発生器

- MPC4726 D/A変換器

- MAD7991 A/D変換器

- TPR-105F フォトリフレクタ

- BME280 温度、湿度、気圧 amazon link

Arduino USB-MIDI

Arduno USB-MIDIライブラリ

ArduinoとPCをUSB-MIDIで接続するための3つのライブラリ、 MIDIUSB, USB-MIDI, USBMIDIの3種類のライブラリの特徴を記載しています。

ArduinoのUSB-MIDI対応

USB-MIDIデバイスとして使えるArduinoを調べてみました。

Arduino UNOをUSB-MIDI

Arduino UNOをUSB-MIDIして、PCとつなぎます。

Arduino MicroをUSB-MIDI化

Arduino MicroをUSB-MIDIして、PCとつなぎます。

Arduino NANOのUSB-MIDIを搭載

Arduino NANOにハードウェアを追加してUSBMIDIを搭載しました。

USB MIDIのmidiEventPacket_t

ArduinoのUSB-MIDIのライブラリMIDIUSBでは、 MIDIの送受信のための構造体が MIDIMIDIUSB_Defs.hに定義されています。 byte1, byte2, byte3 はMIDIのイベントがそのまま入ります。 それではheaderには何が入っているのか調べてみました。

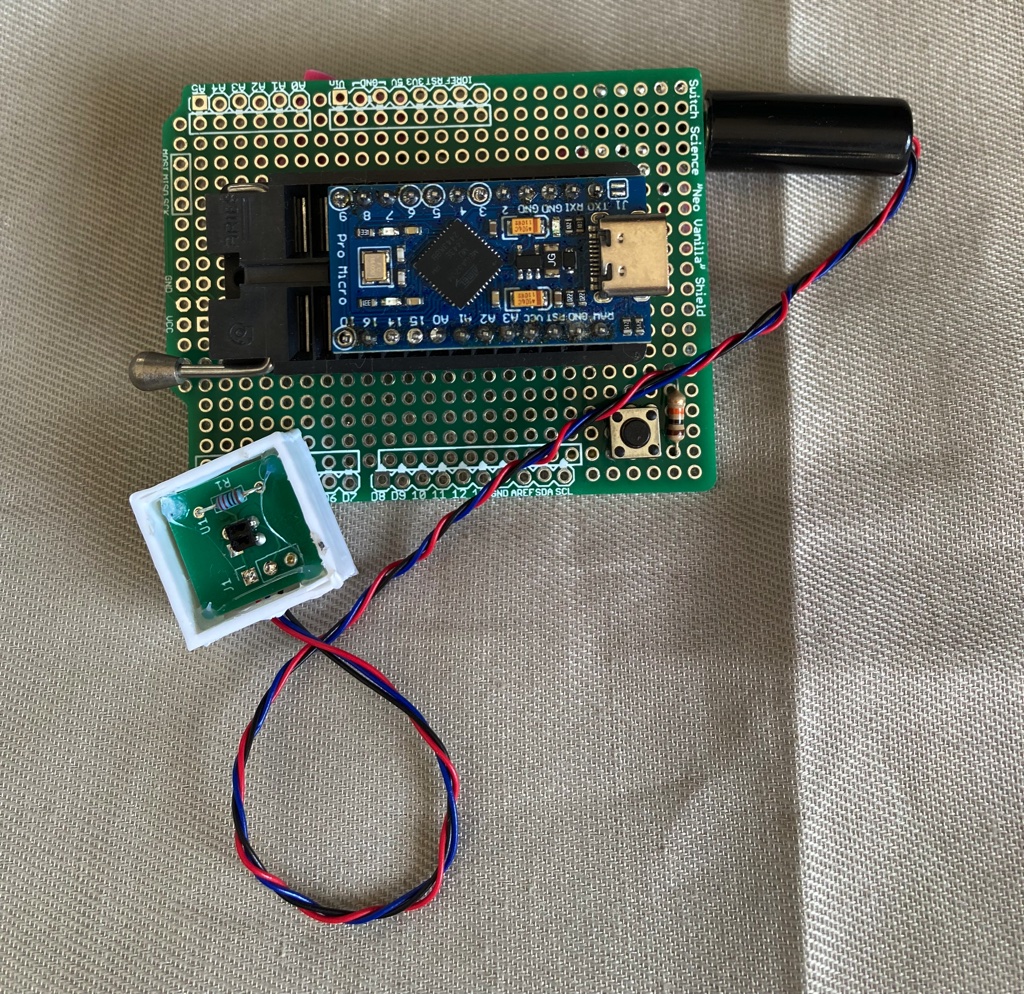

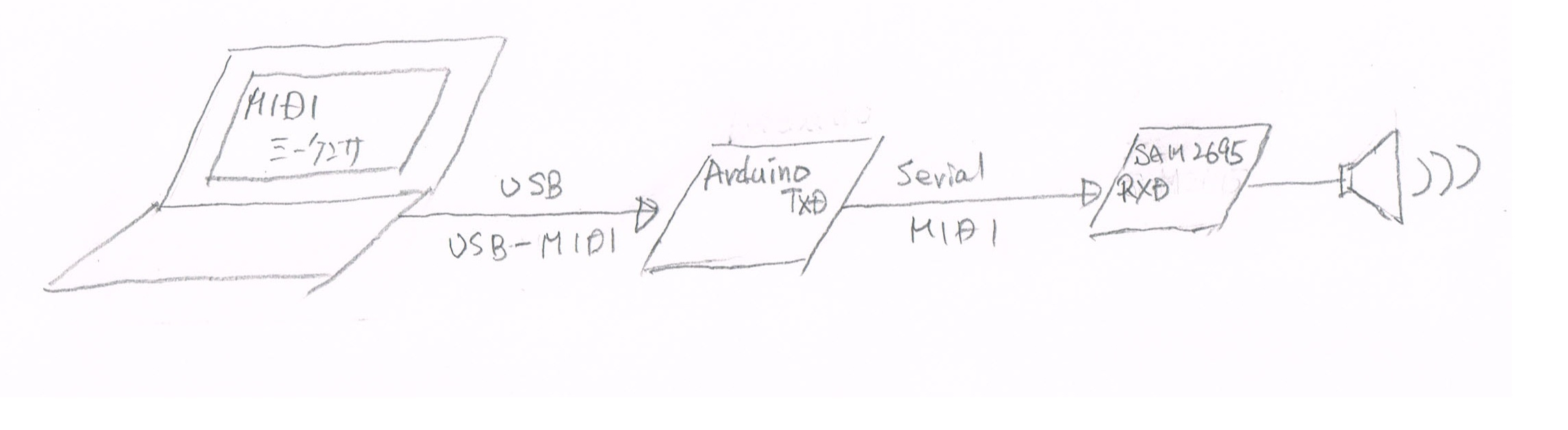

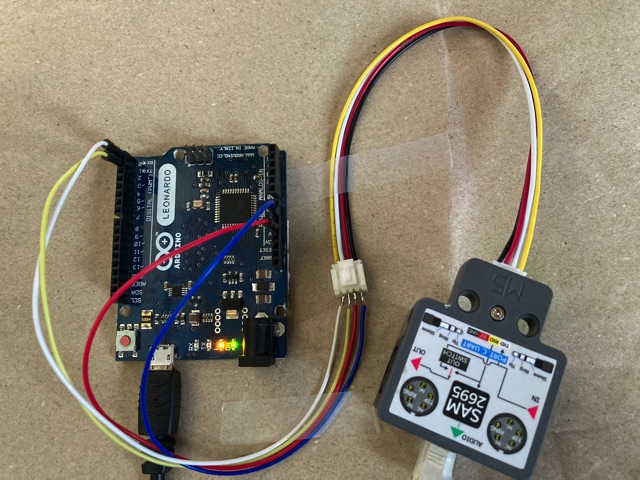

USB MIDIをUART MIDIに変換

GM音源、SAM2695を次にような接続でPCから鳴らします。 PCのMIDIシーケンサーはMIDIをUSB-MIDIのフォーマットでArduinoへ投げます。 ArduinoはUSB-MIDIデータを受信すると、これをMIDIに変換してUARTでSAM2695に投げます。

Arduino MIDI工作

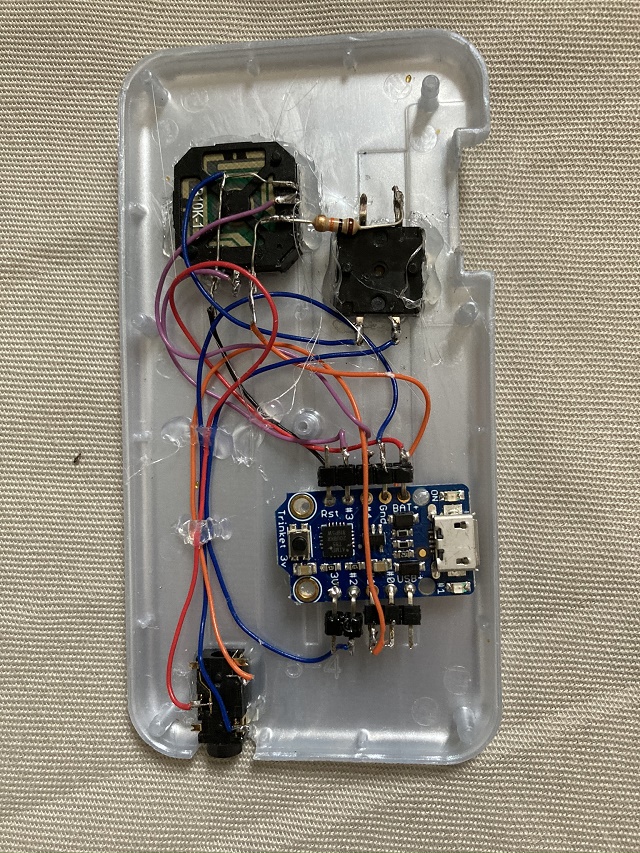

Trinket MIDI Controller

小型のArduino, Adafruit Trinketで作成したMIDI Controllerの紹介です。

Arduino PWM波形をMIDIで測定

ArduinoのPWM波(pulse width modulation:パルス幅変調)の仕組みを知りたくて、 ArduinoのレジスタをMIDIで出力し、Web MIDIを使ってブラウザで表示を行いました。

Arduino LEONARDOを購入してMIDIで音を出す

Arduino初めての方に向けてArduinoで音を出す紹介です。 Arduino購入して、MIDIを使って音を出すまでの手順を記載します。

Arduinoの16ビットのデータを表示する

Arduinoから16ビットのデータをMIDIで転送し、Web MIDIで受信して表示するプログラムです。 16ビットデータの転送には、キープレッシャーのステータス(0xA0)を利用します。

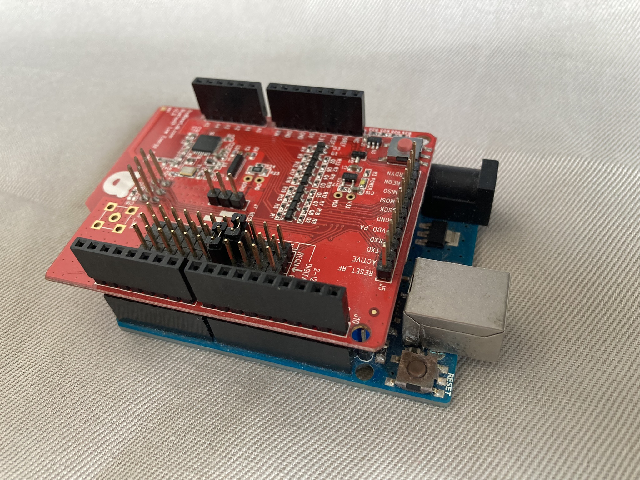

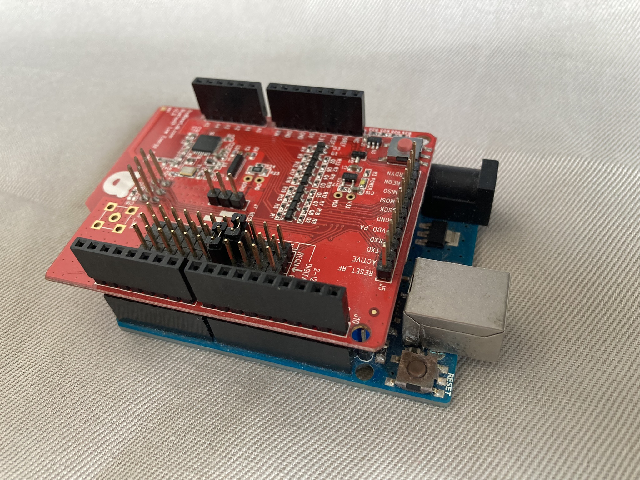

ArduinoとMACをBluetooth MIDIでつなぐ

RedBearLab.comのBluetooth 4.0 Low Energy BLEシールド v2.1 というArduino用のボードを持っています。8年程前に買ったモノと思われます。 このボードを使って、ArduinoとMACをBluetooth MIDIでつないで見たいと思います。

ArduinoとWindows 11をBluetooth MIDIでつなぐ

RedBearLab.comのBluetooth 4.0 Low Energy BLEシールド v2.1 をArduinoと接続し、 Bluetoorh MIDI機器として動作させます。 これをWindows 11 から認識させます。

YAMAHA YMZ294音源

秋月電商で販売しているヤマハ音源IC(YMZ294)を Arduinoで制御して音出してみます。 MIDIシーケンサーで音楽を鳴らすデモを作成します。

Arduino シリアルMIDI

Serial MIDI の使い方

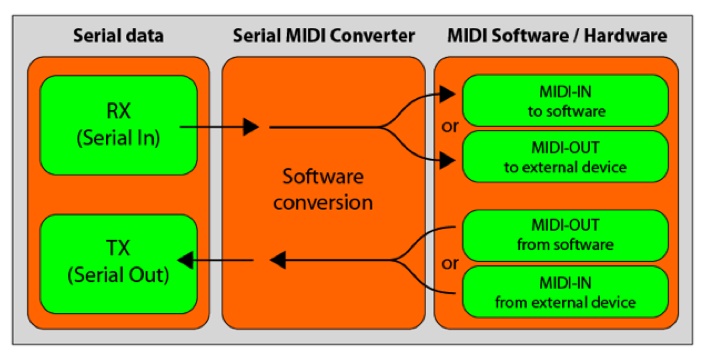

USB-MIDI化できないArduinoをシリアルデバイスとしてPCに接続し、PC内でシリアルデータをMIDIに変換します。

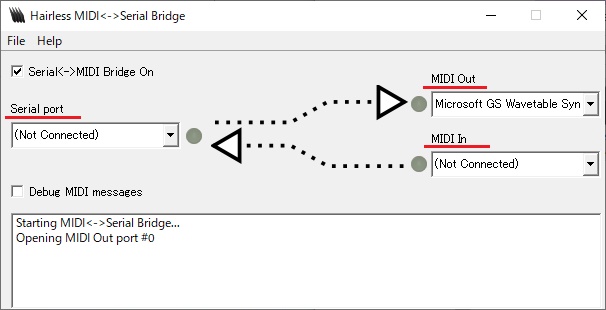

Hairless Midiserialの使い方

Hairless Midiserialは、ArduinoをPCとUSBケーブルで接続して、ArduinoとMIDIアプリケーションをつなぐためのアプリケーションです。

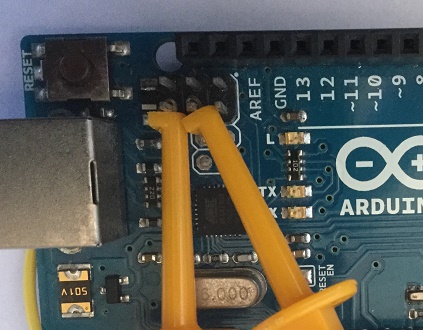

Arduino MicroでシリアルMIDI

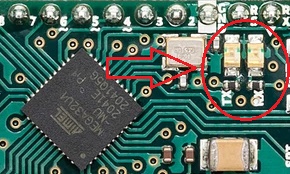

Arduino MicroでシリアルMIDI(UARTの31.25kbps通信) を出力しようとしてハマったので記載しておきます。 Arduino IDEのスケッチ例(Communication->Midiで選択) をMicroで実行してもTX RX Pinを使ったシリアル通信はできません。

Arduino工作

Arduinoで信号発生器9833を鳴らす

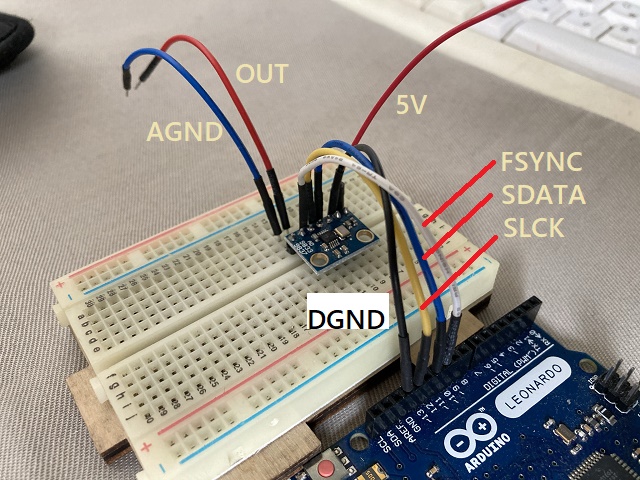

AD9833はAmazonで購入できる信号発生器です。ArduinoからSPI通信で9833にデータを送信します

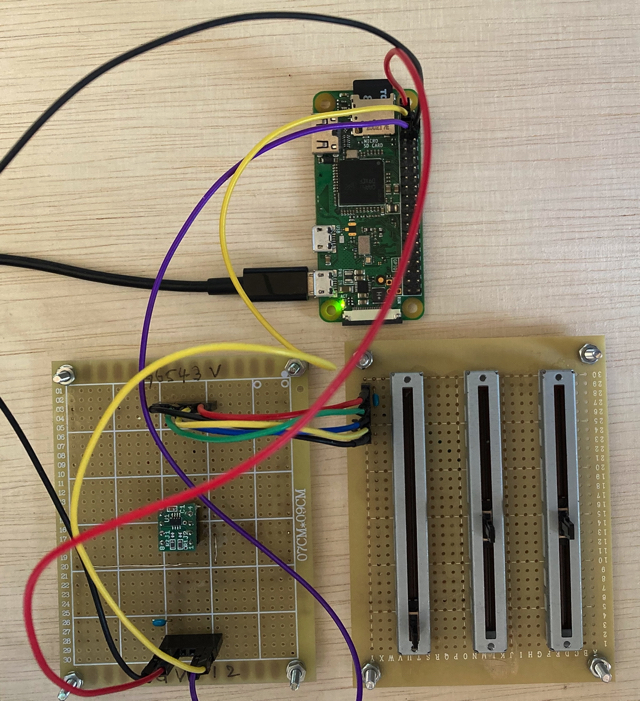

MCP4726の使い方

D/A変換MCP4726のコマンド覚書

ArduinoでSAM2695を鳴らす

スイッチサイエンスで、SAM2695というM5Stack用MIDI音源ユニットを購入しました。 M5Stack用ではありますが、Arduinoからも鳴らす事ができます。

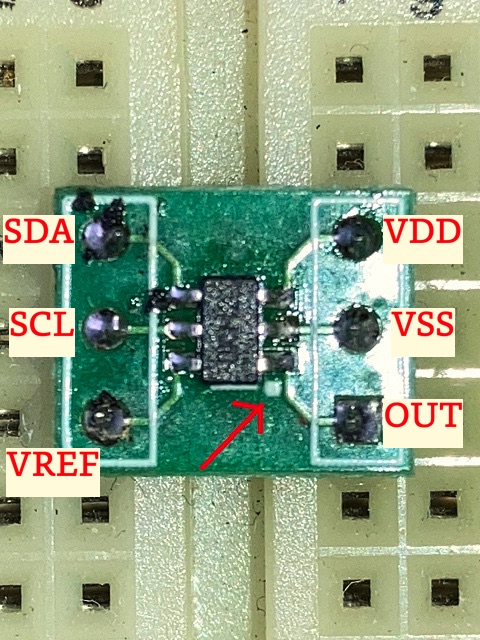

ArduinoでMAD7991を使う

MAD7991は4チャンネルのADコンバータ(AD7991)を搭載したモジュールです。 I2Cシリアルインターフェースでコントロールすることができます。

フォトリフレクタTPR-105Fの使い方

秋月電子通商で扱っているフォトリフレクタTPR-105Fを使ってみました。 TPR-105Fは光を出す発光素子と、光を受信する受光素子を持っています。 光を反射する物体(白紙)に近づけると、反射した光を受光し、 光を吸収する物体(黒紙)に近づけると、光を受光できなくなります。